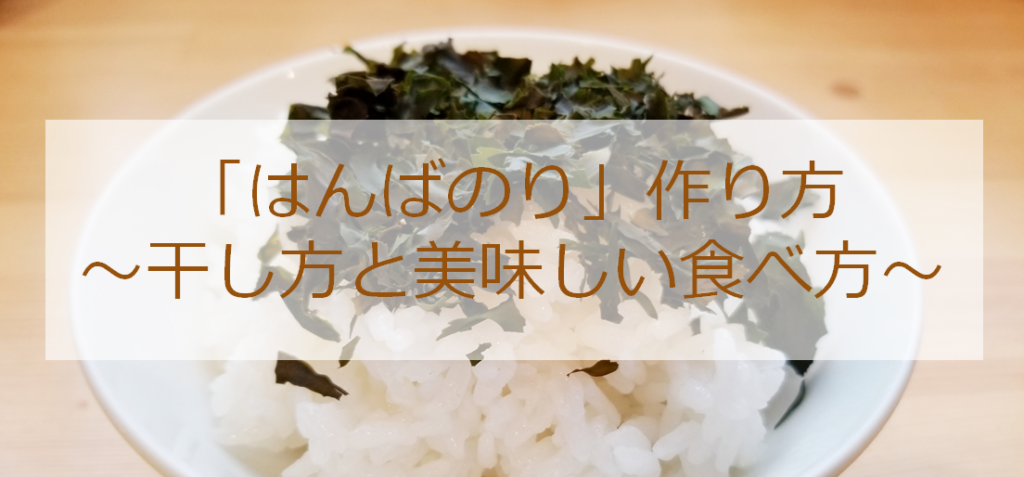

今日は伊豆の美味しい食べ物「はんばのり」をご紹介します。

はんばのりは、地域によって「はばのり」とも言われます。

美味しい海のごちそうです^^

今回は生のはんばのりを頂いたので、処理の仕方、干し方、食べ方をまとめました。

生のはんばのりの下処理

こちらが生のはんばのりです。

私も今回、生のはんばのりを初めて見ました。

海苔というので、もっと苔っぽいオラオラとした見た目なのかと思ったら。

結構、肉厚な感じのワカメっぽい正体でした。

地元の人の話では、今年は良く採れたらしく。

風が強い年は岩によく付くらしく、豊作傾向だそうです。

確かに今年は風が強かったような。

ここからはお義母さんより、はんばのりの処理の仕方、干し方を習いました。

まずは水でよく洗います。

そして、岩に付いていた部分(↓写真のこれです)を

食べたときに固く残るので、1つ1つ切り落としていきます。

全て切り落としたら、もう一度洗って、ざるで水を切ります。

下処理は以上になります。簡単ですね!

はんばのりの干し方

下処理が終わったはんばのりをパリパリになるまで干していきます。

まず、干し網に水を切ったはんばのりを広げていきます。

干し網にオススメなのは、100円ショップなどでも売っているB4サイズの浅いカゴです。

少し高さがあるのでこぼれにくい、重ねられて収納も場所を取らない、

食べ物がくっつきにくい、シンクで洗いやすい。

切り干し大根などにも使えます^^

あまり厚くすると中が乾かないので、海苔どうしが重なりすぎないようにします。

スカスカだと乾いたときにくっつかないので、加減が難しいですが……

このように、厚さを2cmぐらいになるように広げてみたら、上手くできました。

広げたら、日に当てて干していきます。

少し斜めにして干しました。

夜は屋内に避難させながら、パリパリになるまで干します。

今回は2日で完成しました。

干していると、周り一帯が磯のような香りになります♪

屋内に避難させている間は、香りが強くて少し困るぐらいでした^^;

このように、持ってみてパリパリになっていたら完成です!

だいぶ縮みましたね。ちょうどB4→A4サイズぐらいに縮みました(笑)。

はんばのりは、伊豆の名産品として、お土産コーナーでもよく見かけます。

今回作った大きさだと、1000円以上はします。ちょっと高級な食材です。

その代わり、食べたときの磯の香りが強くて、たまらなく美味しいです!

お店で売っているはんばのりは、ちょうどこの干した状態なので、

伊豆のお土産に買ってみた!という方は、

続きの食べ方をぜひ参考になさってください^^

はんばのりの食べ方

干したはんばのり、買ってきたはんばのり、干された状態で貰ったはんばのりは、

※この辺りで誰かにはんばのりをあげるときは、

干した板状のはんばのりを新聞紙などで包んでお裾分けすることが多いです。

一度火で炙ります。

コンロの火の上でパタパタと炙ることもありますが、

フライパンを使えば砕けた海苔が散らからず楽ちんです。

今回はフライパンに入りきらなかったので、半分の大きさずつ炙ります。

全体的に少し緑色が鮮やかになって、ところどころ茶色くなって(炙りすぎな部分)、

香ばしい匂いがしてきたらOKです。

パリパリ→バリバリなぐらい、乾いた感じになります。

これをバットにあけて少し冷まし、

バリバリバリッと粉々に砕いてしまいます。

量が多いときは、袋に入れて握りつぶすと簡単です。これで完成♪

砕いた状態で、空き瓶などに入れて保管します。

オススメのレシピは、シンプルな「はんばのり醤油ご飯」です!

はんばのりをほかほかご飯の上にパラパラとかけて、

醤油をかけて、出来上がり!

一口食べると、海を食べているような気分になります。

近所のお母さんは、ワカメご飯のように混ぜ込んで

近所のお母さんは、ワカメご飯のように混ぜ込んで

おにぎりにするのも美味しいと言っていました。

伊豆にお越しの際には、お土産にぜひ、はんばのりを買ってみてください!

ネットで食材を買うなら

全国各地の畑や海から、とれたての食材を農家・漁師さんが直送してくれるお取り寄せサイト「産直アウル」をご存じでしょうか。

新鮮食材が生産者から直接届く「産直アウル」生産者さんとコミュニケーションを楽しみながら、市場感覚でお買い物ができます。

ズラッと並んだ美味しそうな旬の野菜や海産物の写真を眺めているだけで、幸せな気持ちになってワクワクします♪

ぜひホームページを見てみてください。