伊豆の実家は生け垣がお茶の木なので5月になると茶摘みをします。

製茶工場へ運ぶのですが、少し取っておいて子どもたちと紅茶作りをしました。

それでは紅茶の作り方です。

※2年連続で紅茶を作り、2年目の方が出来が良かったので、

より分かりやすく説明するために2020年版の写真も追加しました。

まずはお茶摘みから!

紅茶も作り方が違うだけで、茶葉は緑茶と同じです。

実家のお茶は、「やぶきた」だと聞きました。

今年は5月連休に摘みましたが、こんな感じです。

新芽の2,3枚だけを摘むなどと聞きますが、柔らかければ4枚でも5枚でも大丈夫です。

私はもったいないから使います(笑)。家用なのでいいかと。

茶葉を広げて1日放置する

摘んできた茶葉は、新聞に薄く広げて水分を抜きます。

1日ぐらい放っておくと葉っぱの水分が抜けて、しなしな~っとしてきます。

1日ぐらい放っておくと葉っぱの水分が抜けて、しなしな~っとしてきます。

この日はもう、やることがありません。

作業の続きは翌日になります。

子どもと手分けして、葉っぱを揉みまくる

翌日、葉っぱがしんなりしていたら作業再開です。

次は、茶葉を揉む作業になります。

揉み方は、手で葉っぱを挟んで、拝むような形ですりすりします。

ひたすら、すりすりします。

2020年は家族みんなで葉っぱを揉みました。

30分ぐらいすると、最初は揉んでも葉っぱの形に戻るのが、

だんだん丸まったままの形で戻らなくなってきます。

そして、手がねばねばしてきます。

手のひらを下向きにして葉っぱをぎゅっと押し付けて、

持ち上げたときに葉っぱが手にくっついて落ちないぐらいになったら終了です。

↑2019年は、もうちょっとがんばってもよかったかも(これでもできましたが)。

↑2020年はがんばってよく揉みました!

揉みあがった茶葉を発酵させる

揉む作業が終わったら、茶葉を発酵させます。

ひとまとまりにして、乾かないようにして3~4時間放置します。

乾かないようにするために、今年はチャック袋に入れました。

こんな感じです。

一昨年はボウルに入れて、濡れ布巾をかけて置きました。

どちらの方法でも上手くいきました。色んなやり方があるようです。

4時間放置後です。葉っぱが茶色くなりました。

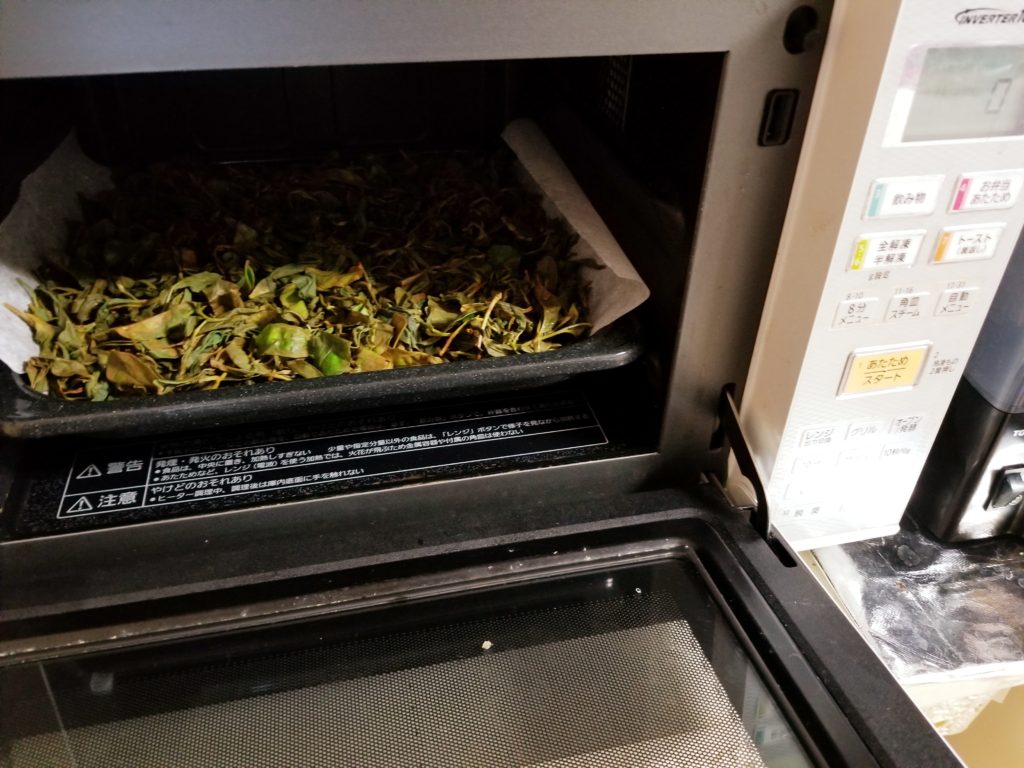

低温のオーブンで焼いて、発酵を止める

次の作業は、これ以上発酵が進まないようにするために

オーブンで焼いて発酵を止めます。

焼くというには低めの120℃に設定して、10分~15分ぐらい焼きます。

今回は葉っぱが多かったので15分。全部焼くのに3回に分けました。

焼き上がりは、パリッパリという感じではありません。

ホカホカとまだ水分が残っているような感じで、

大丈夫?という感じですがちゃんと大丈夫でした。

焦げるほどに焼かないでくださいね。

よく乾燥させる

オーブンから出したら、新聞に広げてよく乾かします。

水分が完全に抜ければ方法は色々あるようですが、自然乾燥でも十分でした。

心配だったので私は2~3日ぐらい干しました。

↑2019年の紅茶です。

↑2020年の紅茶です。やっぱりよく揉んだ方が紅茶っぽい!

半年寝かせて完成!!

できあがった紅茶はすぐ飲めます。が、味がなんだか若いような軽いような感じで

ときどき緑茶感がフワッときたりしました(笑)。

色も薄いです。香りはとても紅茶っぽいんですけどね。

そこで、半年ぐらい寝かせます。

チャック袋に入れて、念のため乾燥剤を入れて置いておきます。

私は焼きのりに入っていた大きい乾燥剤を使い回して、入れておきました。

5か月ぐらいで開けましたけど、寝かせたあとの茶葉がこちらです(2019年)!

とても紅茶っぽい。色と香りが落ち着きました。

紅茶を淹れてみました。

そしてオシャレにドライフラワーなんかと写真を撮ってみました。

とても美味しくできあがりました。

手作り紅茶のなにが楽しいって作業中の発酵させているあたりから

部屋中に紅茶っぽいいい香りが広がって、すごく優雅な気分になるんですよ!

意外と簡単にできるので、手摘みで茶葉が手に入るようでしたらぜひ試してみてくださいね。

上手にできたので、実家や親せきに紅茶をプレゼントしました!

かわいいラッピングの仕方はこちらの記事をご覧ください♪

ネットで食材を買うなら

全国各地の畑や海から、とれたての食材を農家・漁師さんが直送してくれるお取り寄せサイト「産直アウル」をご存じでしょうか。

新鮮食材が生産者から直接届く「産直アウル」生産者さんとコミュニケーションを楽しみながら、市場感覚でお買い物ができます。

ズラッと並んだ美味しそうな旬の野菜や海産物の写真を眺めているだけで、幸せな気持ちになってワクワクします♪

ぜひホームページを見てみてください。